オフィスの デジタル化トレンド

近年、ビジネスの場でよく耳にするデジタル化。コロナ禍によるテレワークの導入などデジタル化は避けて通れない技術となりました。コロナ以前から日本の生産性は世界から遅れをとっています。マンパワーに支えられた生産性は、人口減少などの影響によって限界を迎えています。そのため、デジタルを通した生産性向上は避けては通れない課題です。

この記事では、デジタルを推進しオフィスの働き方を変えたい経営者の方に、生産性向上のコツを解説します。

弊社では、問題点を絞り込んだ効果的な業務効率化をサポートしています。デジタル活用による効果と定着率に、ご好評いただいております。

問題点を絞りこまずシステム導入が目的化してしまうと、生産性向上が実感できず、途中でやめてしまう状況に陥ってしまいます。

そこで、弊社の経験を活かした、事前準備やその考え方についてお伝えします。この記事を読んでいただければ、効果的にデジタルによる業務効率化を進めることができます。

目次

デジタル化とは、従来紙や手作業によって行われていた仕事を、デジタルに置き換えるものです。

生産性向上を図るツールとして、例えばオンライン会議、帳票の電子化などがあります。

これらを導入するには準備が重要です。

デジタル化を進める前に準備が必要な3つの理由

デジタル化ツール導入前に、準備が必要な理由は以下3つです。

1.社内の慣習と一致しない場合がある

ベンダーや市販のソフトを買ってきても社内の慣習と一致しないことが多くあります。誤ったソフトを導入することや、特別な仕様をお願いしてコストが上がってしまっては、せっかくのデジタル化が本末転倒です。

2.社員への理解度が高まりやすい

ソフトを使うのは実際の現場の方々。事前に準備することで彼らの理解が高まり、ソフトに応じて業務フローを変えることができます。またその後の維持管理においても効果的です。

3.部署・業務に合わせた最適なデジタル化が図れる

ある部署においては無駄に感じられることも、他部署においては意味がある作業はあります。一部署の判断により、業務をデジタルにおきかえては、他の部署に支障がでてしまいます。デジタル化は、社内全体を俯瞰して対応を考えることが重要です。

オフィスのデジタル化 失敗事例

準備を行わずに、ツールの導入を先行すると何が起きるでしょうか?

例えば筆者が経験したこんな事例です。

コロナ禍によるテレワークの必要性で、押印が電子化されました。しかし押印を紙からPDFに変えただけのもので、書類の枠に合わせて押印するのに苦労したり、書類をメールで往復させたりと効率化には至りませんでした。

テレワークで一旦電子化したその後が示されておらず、疑問を持って改善する人材と文化がなかったわけです。

オフィスのデジタル化の準備を行わないと、効率の悪化、またはやり直しが発生することがわかります。

仕事の流れを整理する

弊社のサービスは、準備から伴走することで、失敗事例にも対応しております。

仕事の流れを一緒に整理し、文化の醸成、人材育成に貢献します。

現在社内にデジタルに精通した方がいなくても、必要な知識を身につけられます。そして、ソフトも汎用品(Googleサービスなど)を利用するため、特に高度な専門知識は必要ありません。

弊社の提供する、仕事の流れを整理する方法は、生産現場の職場改善で取り入れられている方法です。生産現場は効率化が求められます。生産現場と同じ方法を取り入れることで以下のメリットが得られます。

メリット

-

- 費用最小限でデジタルを入れられる

-

- 従業員がメリットを感じて自分ごとになる

-

- 文化ができる

では具体事例とともに進め方を見ていきます。

具体的な進め方

手順は以下の通りです。

- 仕事の範囲を定義

- 関係者の動機づけ

- 目標の決定

- 工程の整理

- 問題の特定

- 対策の検討

- 対策の実施

今回は、「新製品製造コストの見積もり」の業務改善を対象として説明します。設計者が描いた図面をもとに、製造にかかる概算コストを見積もる業務です。

手順1 仕事の範囲を定義

仕事の範囲を「予算管理部署が開発情報を元に各部署へコスト見積もりをかける」〜「回答を回収する」の範囲とします。

手順2 関係者の動機づけ

オンラインでも良いので関係者を集めます。今回は予算管理担当、各部担当になります。マネージャーが背景を説明するとともに、メンバー側のメリットを示しモチベーションアップさせると良いです。もし部署間の問題などマネジメントが判断すべきものがあれば打ち上げるように伝えておきます。

手順3 目標の設定

全員が理解できる目標を設定します。今後の指標にするため、しっかり議論することが大切です。

目標は○%低減など定量的な数字があれば良いですが、残業を減らす、Aさんの仕事を楽にする等、個人的な感情も付加価値としてモチベーションに繋がります。

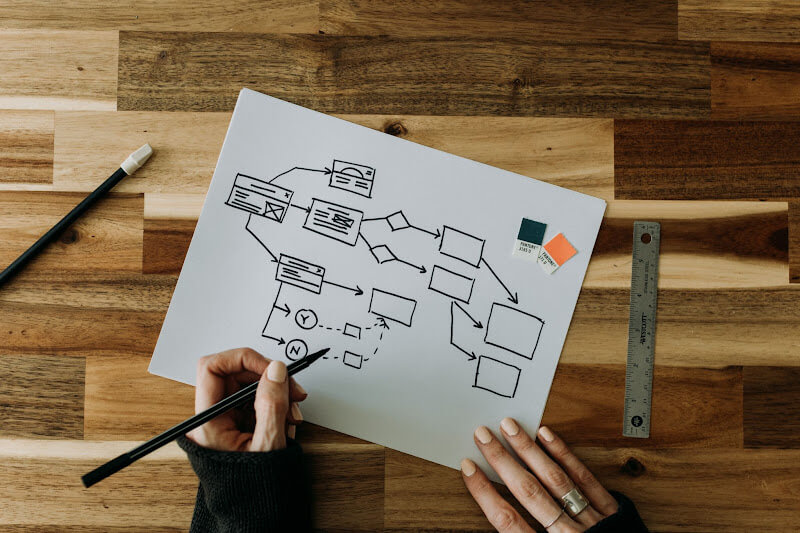

手順4 工程の整理

大まかな工程を書きます。書類や情報、例えば依頼メール確認の電話など、全て一枚の紙に表していきます。わからないことは想像で書いてはいけません。しっかり前後工程に出かけて行きヒアリングをして、現地で確認をしてください。 例えば開発コストの見積もりだと以下のようになります。

手順5 問題の特定

業務フローを見える化することで問題が見えてきます。今回では各部の総括を経由することが無駄だとわかります。なぜこうなっていたのか?ヒアリングの結果、当時は「担当者がコロコロ変わるので窓口を統一している」が理由でした。

手順6 対策の検討

これらの事が分かればわかったことについて、具体的に対策していきます。今回はデジタル化だけでなく仕事の仕組みも変えました。

・全ての担当者を入れたクラウドで情報共有

→他部署の人でも誰が担当かわかるように見える化

・担当者が変わったらクラウドへ登録することをマニュアルへ記載

これにより見積もり作業の回覧時間が短くなるため、仕事を引きつけて処理できるようになります。結果、より精度の高い見積もりを作れるようになりました。

手順7 対策の実施

対策が決まればまずは実施してみます。細かいことは使いながら修正を重ねていきます。

スモールスタートではじめてみる

今回紹介した事例は、効果ありそうな市販ツールを入れるのではなく、関係者が集まって事実関係を認識して問題を特定するものです。

このように小さく始めて行けばデジタル化が進んでいっても人が育ちます。やみくもにデジタル化を推進するのではなく、自社に合わせた業務効率化を図りましょう。

関係部署を巻き込みまずは現状把握、時には社内の業務の仕組みを改善しながら、デジタルに置き換えていくことが必要です。

まとめ

弊社では、デジタル化の導入だけでなく、失敗しやすい要因に向き合いながら事前準備の段階からお手伝いをいたします。

バックオフィスに限らず、本当に必要なデータとは?をヒアリングしIoT化の支援も可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。最適な解決方法のご提案から導入支援まで一気通貫でご支援します。