- 設備を安定稼働させたい

- 設備を壊れないようにしたい

- メンテナンスの人員が足りない

このような悩みを抱える中小企業は多いと思います。

製品を供給し続けるためには、生産設備が安定して動き続けることが理想ですよね。

しかし、生産設備も”モノ”である以上いつかは壊れます。

一度故障が発生すると生産がストップするため、いかに安定稼働させるかが各企業の課題です。

また中小企業の場合には設備のメンテナンスができる人員も少なく、一度故障が発生してしまうと大きな問題になりかねません。

そんななか、昨今話題のIoTを導入することで設備が故障する前に予兆を捉えてメンテナンス(保全)をする動きが高まってきています。

IoT導入によって故障を未然に察知することができれば、余裕を持って設備の保守が可能になり故障を防ぐことができます。

こちらの記事ではIoTを使ったメンテナンスについて紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

目次

これまでの保全方法は?

これまで各企業でおこなってきた保全方法は、「事後保全」と「予防保全」に分けられます。

- 事後保全=故障してから修理

部品の劣化やメンテナンス不足が原因で発生し、生産に支障をきたしている状態。

- 予防保全=あらかじめ決めたルールに従って定期的に部品交換などをして故障を防ぐ

たとえば、車のタイヤが劣化してパンクしたからタイヤ交換をする場合は「事後保全」、パンクする前に予防でタイヤ交換をするのが「予防保全」です。

また予防保全には、2種類の方法があります。

- 決められた一定周期が過ぎると部品を交換する「時間基準保全(TBM:Time Vased Maintenance)」

- 設備の部品の劣化傾向を監視して交換する「状態基準保全(CBM:Condition Based Maintenance)」

タイヤを例にすると

すべての保全方法には一長一短がありますが、今の主流はこの2つの予防保全です。

しかし、予防保全の場合には部品確認や点検の手間がかかります。

そこで今注目されているのが、IoTを使った「予知保全」です。

予知保全とは?

予知保全とは設備の状態をセンサなどを使用して、機械に監視させることで故障を未然に防ぐ方法です。

予知保全を実現できれば設備が壊れる前に、予兆を捉えてメンテナンスできます。

理想的にみえる予知保全ですが、予兆を捉えるためにはセンサを使用して温度や振動、光の量など状態をデータとして取り出すことが必要です。

このデータの取得方法として相性が良いのがIoTになります。

IoT x予知保全のメリットは?

IoT x予知保全のメリットは以下の3つです。

①データを自動で取得できる

②予兆をメールなどで通知できる

③カン、コツ作業を減らせる

①データを自動で取得できる

設備をネットワークへ繋ぐことで、データを自動で取得することができます。

これまで予防保全をおこなううえで、部品の状態を調べるためには設備から直接データを取りにいく必要がありました。

しかし、一度設定をしてしまえば、設備に直接データを取りに行く手間がなくなります。

これだけでも大きな作業時間の短縮になりますよね。

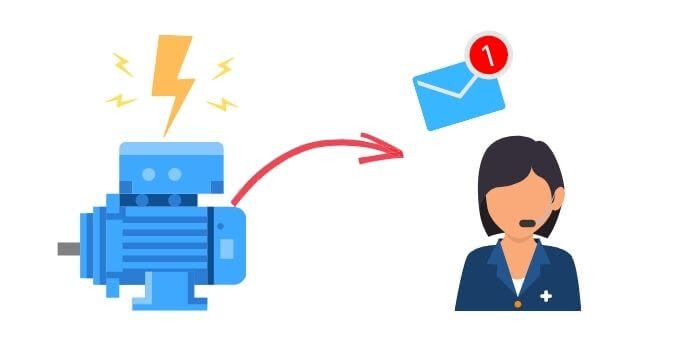

②予兆をメールなどで通知できる

IoTを組み合わせると異常を検知したときにメールなどで通知させることもできます。

送り先の指定もできるため、メンテナンスをお願いしている外注先に故障の予兆を事前に知らせることも可能です。

これにより人員の少ない中小企業でも、故障する前にメンテナンスが可能となり生産ストップのリスクを回避することもできます。

③カン、コツ作業を減らせる

予防保全をおこなう際にルールを決めていたとしても人の目で見て判断する以上、カンやコツに頼る部分が出てきてしまいます。

しかし、IoTを組み合わせて予知保全をすることでセンサなどを使って定量的な判断をすることが可能です。

定量的なデータがあれば、ベテラン作業者じゃなくても正しい判断ができます。

誰でも簡単に定量的な判断ができるのは人員が足りない会社には大きなメリットです。

IoT x予知保全のデメリットは?

IoT x 予知保全のデメリットは以下の3つです。

- 導入コストがかかりやすい

- 適切なしきい値の設定が必要

- セキュリティ対策が必要

①導入コストがかかりやすい

IoTと予知保全を組み合わせるための最大の壁は導入コストがかかりやすいことです。

新規で設備やラインを立ち上げる際には、数千万円かかることも少なくありません。

また、古い設備に取り付ける場合でもネットワークの整備や部品の取り付けなどコストはかかってしまいます。

しかし、取り付け方法や使用機器を厳選することでコストを安く抑えることも可能です。

そのため、すべての設備に取り付けるよりは重要ラインや取得したいデータを厳選してスモールスタートしていくことをおすすめします。

②適切なしきい値の設定が必要

IoTを使って予知保全をする際に注意すべきはしきい値の設定です。

※しきい値=データに設ける規格

たとえば電流を監視する場合に、10A(アンペア)を超えたら異常を知らせるみたいなことですね。

しきい値の設定が大きくハズレてしまうと「誤検知」や「未検知」に繋がります。

そのためIoTで異常を監視するには、このしきい値の設定が重要です。

しかし、部品単位で壊れる前の予兆データは、メーカー側でも判断できないことが多く自分たちで設定が必要です。

初めから正解を出すのは難しいですが、徐々に精度を高めていくことが課題になります。

③セキュリティ対策が必要

IoT関連全般に言えることですが、全てのモノがネットワークに繋がるようになったときに注意すべきがセキュリティ問題です。

セキュリティ対策を怠ったことで、大切な情報を流出させてしまっては会社の信用問題にも関わります。

オススメは重要な情報はネットから切り離すことです。

自宅で使うパソコンでもセキュリティ対策はするし、大切な書類は金庫に入れて保管したりしますよね。

それと同様に大切な情報は社内のローカルネットだけで、完結させておけば社外流出する恐れはほとんどありません。

IoT x 予知保全の活用事例

A社では重要な新設ラインの立ち上げにともなってIoTの導入をおこないました。

これまで設備のメンテナンスは事後保全がメインです。

しかし、立ち上げるラインは重要ラインのため、これまでのやり方では対応が遅れて最悪納入遅れになりかねません。

そこで今回実施したのが、設備内でも重要なユニットの監視です。

具体的には稼働部のモータ電流値を取得して波形として抽出しています。

正常時に波形は一定の形で出力されますが、負荷がかかったり異常があると予兆として検知されます。

これにより重要箇所の変化を敏感に捉えることが可能になり、突発故障を未然に防ぐことができました。

導入後、実際に設備の過負荷を検知して未然に故障を防ぐことができたという話もお聞きしています。

壊れる前に予知保全IoTまとめ

いかがでしたでしょうか。

IoT x 予知保全による設備の安定稼働はこれからの主流であり、各企業の課題です。

導入にはさまざまなハードルがありますが、各企業からも続々と新しい製品が出てきています。

やりたいことによって、コストや導入方法も変わります。

初めは簡単なことから始めて徐々に広げていくのが失敗も少なくおすすめです。

IoTを組み合わせて予知保全を行うことで、安定稼働できる設備にしていきましょう!

しかし、「そうは言っても何から手をつけていいのか分からない」という企業様も多いと思います。

弊社ではそんな企業様に向けて初期のご相談からお受けしております。

”日本のモノづくりを支えたい” 弊社の信念のもと、小さなことからでもお手伝いをさせていただければ嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。