- 稼働率を向上させたい

- IoTを取り入れたい

- ラズパイって何?

こんな悩みに答えます。

昨今のIoT促進にともなって、各企業では設備の稼働率向上や業務の効率化を求めて様々な活動をおこなっています。

しかし、最新のIoT設備を導入しようとすると多額の費用が必要となることから一歩を踏み出せずにいる企業も多いはずです。

そんな中、安価にIoTを始められることで注目を浴びている小型コンピュータ、それがRaspbery Pi(ラズベリーパイ)通称”ラズパイ”です。

ラズパイは5,000円〜購入が可能で、様々なシーンで活用できます。

例えば

- パソコンとして利用

- センサと組み合わせて電源の入り切り

- 設備の稼働データを収集

など、アイデア次第で色んな使い方ができます。

この記事ではIoTでラズパイを使ううえでのメリット、デメリットに加えて活用事例を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

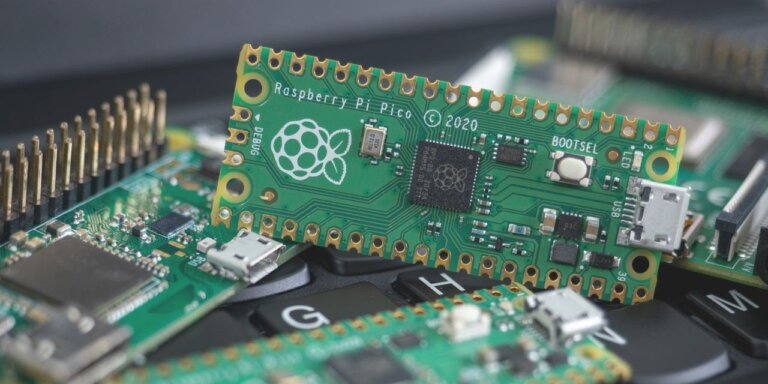

ラズパイとは?

ラズパイとは”Raspbery Pi”の略称で、コンピュータに必要最低限の部品を搭載した、手のひらサイズの「シングルボードコンピュータ」です。

2012年にイギリスの財団が子供たちの教育用に開発したもので、安価で高性能なことから教育用〜大人まで大人気の商品となっています。

ラズパイには付属品がついていないため手間はかかりますが、アイデア次第で装置のモニタリングからデータの吸い上げまで様々な用途で使用できるのが魅力です。

ラズパイのメリットは?

ラズパイのメリットは以下の3つです。

- 低コストで始められる

- 汎用性が高い

- 古い設備にも使える

低コストで始められる

ラズパイの最大のメリットは低コストで始められることです。

元々は子供の教育用ということもあり、約5,000円〜購入ができます。

設備1台に対して、お試しで始めるのであれば導入コストに大きな差は生まれにくいです。

しかし、量産設備に取り付けるとなれば話は変わります。

企業によっては数十、数百と台数がある中で低コストから取り付けができるのは嬉しいですよね。

汎用性が高い

ラズパイは小さいですがコンピュータです。

機能拡張基盤を使用してプログラムを組むことで様々な用途で活用ができます。

たとえば、設備のデータ収集から温湿度管理、人感センサと組み合わせて電源のON、OFFなどができるんです。

ラズパイはこの汎用性の高さから、企業や個人で数多く活用されています。

そのため、ネット上で活用事例や実施方法など情報が豊富にあることも大きなメリットです。

古い設備にも活用できる

IoT化が進んでいく中で様々な商品が世の中に出てきています。

新しく設備を立ち上げる時に、IoTを組み込むことは高額ですが比較的容易に可能です。

しかし、古い設備へ取り付けようとすると部品や電気機器の交換が必要なことが多く実用的ではありません。

それに比べてラズパイは、古い設備への取り付けも比較的簡単におこなうことができます。

なぜなら、ラズパイにはGPIOという外部から信号を受け取るためのピンがついているからです。

使用する用途は限られますが、ピンから外部信号を受け取ることで設備の情報収集ができます。

イチから設備を立ち上げるより、既存の設備に取り付けをおこないたい企業様にとって”ラズパイ”は強い味方になってくれるはずです。

ラズパイのデメリットは?

電源周りに脆弱性がある

ラズパイを産業用で利用する際に、電源とSDカードに起因する動作の不安定性があります。

なぜなら、ラズパイは産業用として使ううえでは消費電力が大きく発熱しやすいからです。

そのためラズパイは、設備の制御など安定的な動作が求められるものにはあまり向いていません。

しかし、データ収集など定期的にデータを吸い上げる用途であれば問題なく使用可能です。

セキュリティ対策が必須

ラズパイだけでなくIoT全般に言えることですが、インターネットに設備を繋ぐうえでセキュリティ対策は必須です。

セキュリティ対策を怠ると、外部への情報流出やウィルス感染などのリスクがあります。

そこで、最低限するべきことはラズパイの「デフォルト設定」変更です。

ラズパイの初期設定はユーザー名やパスワードがすべて同じのため、ラズパイについて知っている人であれば侵入される恐れがあります。

最低限この2つの設定を変更し、社内のサーバー通常の対策をおこなうことで対応が可能です。

ラズパイを使っていない場合でも、社内サーバーに対策をおこなっていないのであればすぐに対策ソフトなどを入れることをおすすめします。

プログラミングが必要

ラズパイを活用する場合には、ある程度のプログラミング知識が必要です。

ラズパイでおもに使われるプログラムは標準で「Python」「Java」「Scratch」です。

プログラミングの知識がまったくない人にとっては、理解が難しいかもしれません。

しかし、ラズパイがメジャーになったこともあり、Web上で簡単なプログラムであれば公開されています。

そのため、経験が少ない人でも簡単なものであれば作成可能なので安心してください。

ラズパイの活用事例

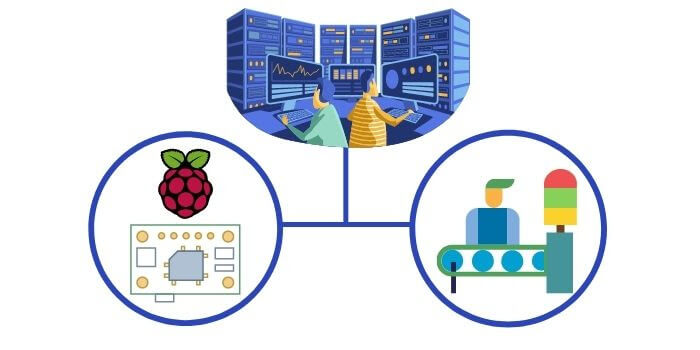

A社ではIoTの一環として、設備稼働データ収集に踏み切りました。

設備のデータを収集するうえで、一番頭を悩ませたのが「設備が古すぎる」「設備が何種類もある」ことです。

新しい機器を組み込むには多額の費用と手間がかかります。

そこで注目したのが”ラズパイ”と”アンドン”です。

アンドンとは、設備の稼働状況を示す3色灯のことをいいます。

「稼働」「停止」「異常」を知らせてくれる設備に付いています。

この共通の信号をラズパイに繫いで収集したことで、どの設備にも安く取り付けが可能になりました。

結果的に設備の稼働情報を取得したことで設備情報の見える化に成功しています。

見える化に成功すると

- 設備の「ムダ」

- 人による「ムラ」

- 設備の稼働情報

これらの情報をまとめることが可能になりました。

現在ではまとめた情報をもとに、さらなる稼働向上対策に取り組んでいます。

製造業で活躍が期待されるラズパイまとめ

いかがでしたでしょうか。

こちらの記事でも紹介したように、ラズパイはアイデア次第でさまざまな用途で実用可能です。

今後も多くのシーンで活躍が期待できますね。

多少の手間と学習は必要ですが、普及が広まっていることもあり情報はあふれています。

安価で始められますので、IoT導入の足掛かりとしてご利用を検討してみてください。

しかし、何から手をつけていいのかわからないという企業様も多い思います。

弊社ではそんな企業様に向けて初期のご相談からお受けしております。

”日本のモノづくりを支えたい” 弊社の信念のもと、小さなことからでもお手伝いをさせていただければ嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。